Инициатива Александра Лукашенко о «решении вопроса цифрового регулирования в стране» вызвала неоднозначную реакцию в белорусском обществе. Кто-то воспринял это как введение новых правил работы для IT-компаний, а кто-то — как стремление охватить общество полным компьютерным контролем по китайскому образцу.

Цифровая антиутопия

Про систему социального кредита под всеобщим компьютерным наблюдением, создаваемую в Китае, говорят уже давно. Но мало кто знает, что на самом деле официально заработала она только сейчас.

Если вкратце, то 28 мая 2019 года Всекитайским собранием народных представителей (главный законодательный орган Китая) принят новый Гражданский кодекс. Заработал он с 1 января 2021-го. Теперь уже полностью официально люди с низким рейтингом не могут устроиться на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда.

Изначально у каждого гражданина есть 1000 баллов. Единый информационный орган анализирует людей по 160 критериям.

- Рейтинг > 1050 — ты образцовый гражданин, у тебя индекс ААА.

- Рейтинг 1000 — категория А+.

- Рейтинг 900 — B, ты «взят на карандаш».

- Рейтинг < 849 — категория C, уже можешь быть уволен с государственной службы.

- Рейтинг < 599 — группа D, тебя не возьмут на работу таксистом, такая себе «черная метка». Человеку с рейтингом D могут даже отказать в аренде велосипеда, как минимум нужно будет оставить большой залог. Ему могут не продать билет на поезд, не выпустить из страны и т. д.

Как зарабатывать рейтинг:

- благотворительность;

- забота о пожилых;

- донорство крови;

- хорошая финансовая кредитная история;

- изучение документов Коммунистической партии Китая;

- героический поступок и др.

Как теряется рейтинг:

- нарушение правил дорожного движения;

- участие в протесте против властей, гневные посты против властей в соцсетях;

- распространение фейков в интернете;

- жульничество в онлайн-играх и др.

В ряде регионов Китая система социального рейтинга отрабатывалась с 2010 года. В итоге получилась определенная «геймификация» государства, где люди зарабатывают баллы. Логика — как в кредитных историях в финансовой сфере. Чем быстрее вы отдаете кредиты, тем лучше у вас история, и следующий взять уже легче.

Официальная цель системы социального кредита (ССК) — «построение гармоничного социалистического общества», однако в реальности китайцы получили собственного «Большого брата».

Граждане Поднебесной отныне контролируются с помощью современных цифровых технологий, которые могут отслеживать их каждый шаг — от покупок в магазине до бытовых привычек.

ССК — это большой банк информации, отображающей максимальное количество сторон жизни китайцев. Допустим, вчера он перевел через дорогу 5 бабушек и купил подгузники, а сегодня проехал на красный и не заплатил за парковку. В первом случае его рейтинг улучшится, а во втором — ухудшится. Кроме этого, на социальный кредит повлияет даже круг общения: если система видит, что вы близко общаетесь с «неблагонадежным элементом», то ваш рейтинг тоже начнет снижаться. Точная методология вычисления рейтинга держится в строжайшем секрете, но, проанализировав публично доступную информацию, можно увидеть, на какие действия больше всего реагирует система.

И тут, кстати, остается много возможностей для злоупотреблений со стороны властей. Так, в апреле 2019-го власти провинции Чжэцзян предложили понижать рейтинг тем согражданам, которые часто меняют работу: об этом сообщил представитель местной администрации Гэ Пиньгань. Так они хотели обеспечить стабильную занятость населения. Правительство региона заявило, что может реализовать этот план, так как у них уже хранится вся необходимая информация о 10 млн жителей региона, полученная благодаря системе социального страхования. Кстати, проблему тотального контроля — правда, больше через системы видеонаблюдения — мы уже поднимали. И это прямо связано с китайской инициативой — там повсеместное видеонаблюдение с автоматическим распознаванием лиц плотно интегрировано с компьютерной системой социального кредита.

Сегодняшние системы распознавания лиц уже очень совершенны, они позволяют работать сразу со множеством лиц в толпе — в движении, в режиме реального времени, распознавать человека, даже если лицо скрыто маской, — по фигуре, походке и т. д. Так что теперь вопрос упирается в то, насколько общество готово позволить государству слежку сразу за всеми гражданами одновременно.

Восходя к философии

По сути, созданная китайцами и теперь внедряемая в ряде других стран система контроля за интернетом и людьми — это еще и желание государства решать, что нравственно, а что — нет, что правильно и полезно для его граждан, а что — нет. Вопрос в том, насколько это готово принять само общество.

Как выяснилось, китайское общество — готово. Вот только в нем есть давние философские (конфуцианские) традиции, которые очень своеобразно трактуют определение «что такое хорошо, а что такое плохо». Например, согласно китайским философским трактатам, характерной чертой благородного мужа является знание им «воли Неба» (тянь мин), по которой он и выстраивает свою жизнь. Благородный муж для Конфуция становится образцом, по которому должна строиться частная и общественная жизнь. Это нравственный идеал, черты которого — забота о равных и подчиненных, почтительность к старшим, скромность и сдержанность в поступках и занимание подобающего места в обществе, следование ритуалу. Эти черты благородного мужа получили название «пяти постоянств», которые и составляют основу этики конфуцианства. Благородный муж при этом — принцип, упорядочивающий всю жизнь общества, обосновывающий его правильное устройство и обеспечивающий его процветание. Изначально понятие «благородный муж» было соотносимо не только с нравственной жизнью человека, но и с его происхождением и социальным статусом. Нравственным антиподом цзюнь-цзы является сяо жэнь — «низкий человек», который действует из эгоистических и прагматических интересов и духовно-нравственно ограничен.

«Благородный муж знает только долг, низкий человек знает только выгоду», — писал Конфуций в одном из своих сочинений.

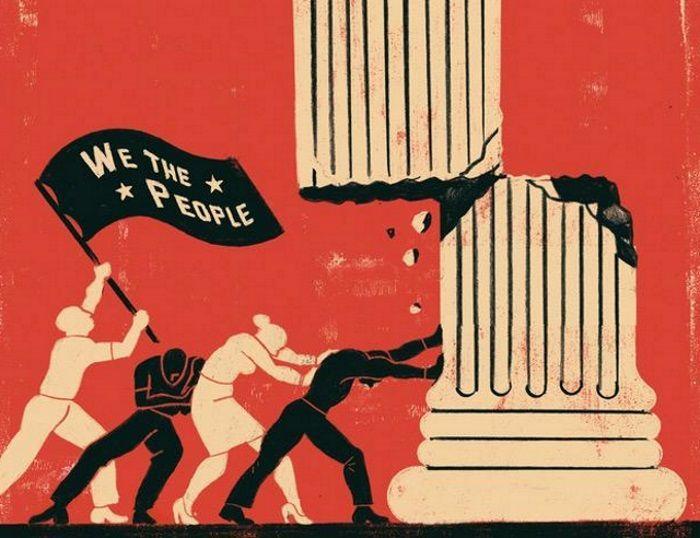

Но в цивилизации Запада все устроено диаметрально противоположно. Там в основе общества — как раз презираемые китайцами сяо жэнь — индивидуалисты, там в основе общественного блага лежит прежде всего личное благо, личное процветание. Каждый отвечает только за себя. Перед собой и Богом — морально, перед обществом — в рамках закона. А если закон не нарушен — общество не имеет права следить за человеком. Этот подход вобрал в себя многое — от протестантской этики до постулатов Вольтера — и стал доминировать в сознании западного человека. Так, например, американцы крайне болезненно относятся к любым ограничениям их свободы со стороны государства. Вспомните классический подсюжет многих американских фильмов: началась эпидемия (прилетели инопланетяне, произошла авария на ядерном объекте или повылазили зомби — неважно), правительство подогнало армию и выставило кордоны, а возмущенные граждане с оружием в руках и на пикапах эти кордоны прорывают. С одним-единственным обоснованием: «А какого хрена?!»

Так что в американском понимании ограничение свободы возможно только в рамках некого контракта — социального или коммерческого. Именно поэтому в США система тотальной слежки возможна на уровне крупных корпораций, где, по Маяковскому, «голос единицы — тоньше писка». Например, в Amazon — там для рабочих складов и прочего низового персонала давно введен жесткий цифровой контроль всех действий. Или в «Макдоналдсе», где, как недавно выяснилось, есть целое секретное подразделение, следящее за сотрудниками, которые требуют повышения зарплаты.

В Европе граждане несколько более лояльно относятся к тому, что государство внимательно за ними наблюдает. Но важно понимать — почему. Во-первых, там реально работают институты гражданского контроля за властью. И как только какая-то спецслужба пересекает незримую «красную линию» в плане сбора либо использования персональной информации о людях — следует грандиозный скандал.

Так что пока в Европе «все позволено» только организациям типа FATF — то есть борющимся с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но и их уже начинают где — игнорировать, а где — и сознательно ограничивать в полномочиях.

Во-вторых, любой европеец помнит, что если власть начнет «слишком много на себя брать», ее всегда можно сменить. Напомню, что эпоха революций началась с Великой французской — и отнюдь не закончилась бунтами «желтых жилетов».

Так что в Европе сама идея предоставлять разный объем гражданских прав и реальных возможностей в зависимости от оценки государством «правильности» или «неправильности» поведения гражданина противоречит базовой конструкции современной цивилизации, основанной на гуманизме и равенстве, и входит в противоречие с фундаментальными нормами международного права.

Даже введение некоторых льгот и привилегий вакцинированным от COVID-19 может считаться принуждением к прививке, которое в цивилизованном сообществе недопустимо.

Поближе к Беларуси

Можно долго рассуждать о том, что в Российской империи, а потом в СССР личных прав и свобод, по сути, не существовало. Равно как и о том, что «народ приучен» к подчинению государству и тотальному контролю. Действительно: в прошлом году мы видели, что в соседней России на фоне пандемии коронавируса быстренько включили систему электронного контроля за людьми, чтобы они соблюдали режим самоизоляции. И общество это «проглотило». Не было никаких массовых протестов, разве что по Москве пошел гулять мем про «собачек Собянина». Так что вовсе не беспочвенны опасения многих наблюдателей, говорящих, что пандемию COVID-19 правительства с удовольствием используют как повод для введения тотального цифрового контроля за гражданами. Пандемия закончится, контроль останется.

Тотальная цифровизация отношений между людьми и государством в Украине идет настолько быстро, что по некоторым направлениям страна уже опережает даже Эстонию, знаменитую своими е-сервисами.

Но, как мне кажется, более правильный и интересный для Беларуси опыт — украинский. В Украине перевод всех государственных процессов в цифровую сферу идет просто немыслимыми темпами. Здесь паспорт или водительские права уже прочно обосновались в смартфоне: пришел в государственное ведомство, показал телефон, чиновник считал специально сгенерированный одноразовый QR-код — все, паспорт проверен. Тотальная цифровизация отношений между людьми и государством в Украине идет настолько быстро, что по некоторым направлениям страна уже опережает даже Эстонию, знаменитую своими е-сервисами. Но тоталитаризмом это не грозит — года полтора назад одна только идея продавать сим-карты по паспортам вызвала такое негодование в обществе, что правительство еще два месяца публично извинялось.

Вполне логично, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров очень сдержанно относится к идее социального кредита по китайскому образцу. Он, в частности, говорит:

— Я считаю, что в нашей стране государства и так слишком много в жизни людей. Мы свободолюбивая нация и имеем все предпосылки стать самой свободной страной в мире (самые быстрые услуги, минимум регуляций, свобода передвижения и т. д.).

Мне кажется, что технологии на данном историческом этапе развития Украины необходимо использовать, чтобы:

- Сделать государство максимально удобным. Убрать чиновников — сделать автоматические услуги в несколько кликов. Тем самым — борьба с корнем коррупции.

- Собирать качественные данные, чтобы принимать эффективные управленческие решения.

- Развивать прямую демократию. Удобные петиции, с помощью которых можно ставить задачи местной и центральной власти, опросы, референдумы.

Мы не имеем права осуждать решения других государств, культур, если это не мешает нам быть счастливыми, здоровыми, независимыми. Мы просто должны принять, что мир разный, и искать решения и путь, который сделает нас богатыми и счастливыми, учитывая наши культурные, исторические, географические, национальные особенности.

Это, наверное, только в Украине чиновник может заявить, что «государства слишком много в жизни людей». Такой уж там менталитет. Белорусы, которые сейчас в больших количествах приезжают в Украину, скорее, наоборот — испытывают культурный шок от того, что государство вообще старается не вмешиваться в дела граждан.

Хотят ли в Беларуси создать аналогичную китайской систему социального кредита и тотального электронного контроля за гражданами и получится ли это сделать, если такие планы есть? Вопрос, конечно, открытый. С одной стороны, есть политическая воля и технические возможности. С другой — есть многовековые партизанские традиции и привычка белорусов в отношениях с любой властью демонстрировать покорность, но держать фигу в кармане. А эту фигу никакая компьютерная система пока не распознает.